«Русские дикие»: Гид по выставке, который не оставит вопросов в «дикой» живописи начала ХХ века

Как смотреть новую масштабную экспозицию в Музее русского импрессионизма

До 28 сентября в Музее русского импрессионизма проходит выставка «Русские дикие» — очередной большой проект музея, организованный в этот раз совместно с ГМИИ имени А. С. Пушкина. «Большой Город» публикует маршрут по экспозиции, помогающий разобраться в «диких» живописных течениях начала ХХ века.

Название выставки отсылает к парижскому Осеннему салону 1905 года, где впервые были представлены полотна Анри Матисса, Андре Дерена, Альбера Марке и их коллег и друзей. Яркие, почти декоративные произведения, совсем далекие как от реализма, так и от эстетических поисков модерна, получили не самые лестные отзывы критиков.

Художников-экспериментаторов возмущенный журналист Луи Воксель назвал «дикими» (отсюда и название направления — «фовизм», fauve с французского — «дикий»). Через несколько лет художник Давид Бурлюк в своей статье, проводя параллель с французскими художниками (достаточно неплохо известными русскому культурному сообществу благодаря заграничным поездкам и покупкам ведущих коллекционеров, таких как Сергей Щукин и Иван Морозов), перечисляет «русских диких», среди которых оказались Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский и другие.

Под определением «дикие» скрывалось, конечно, не отсутствие у художников классического образования и не эксцентричное поведение, но новаторская и поразительная для современного им зрителя живописная манера: яркие цвета, контрастные сочетания, искаженные пропорции и в целом очень схематичные изображения предметов и людей.

Таким был один из первых авангардных экспериментов, отвергающий традиции (как в Европе, так и в России). Отечественные художники «смешали» фрагментарные знания о творчестве иностранных гениев (Сезанна, Гогена и других) с живой народной культурой. Особенно их интересовал городской фольклор — источниками вдохновения (и объектами для изображения) становились рекламные вывески, сцены за витринами, да и сами горожане.

В экспозиции Музея русского импрессионизма все проявления «дикости» разделены по направлениям: импрессионизм, символизм, примитивизм. Кураторы выделили и «парижачьих» — художников, уехавших во Францию и там продолживших смелые эксперименты.

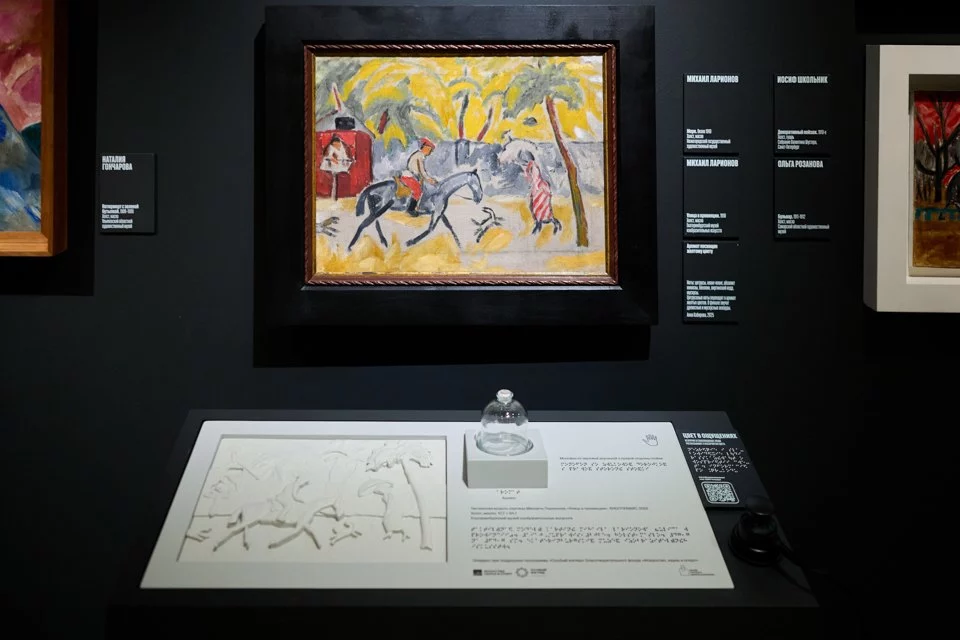

Все работы русских авторов расположены на темных стенах, тогда как работы иностранцев — Анри Матисса, Отона Фриеза, Рауля Дюфи, Альбера Марке, Кеса ван Донгена, Андре Дерена и других из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа — экспонируются на желтых решетках, олицетворяющих клетки, в которые, по мнению критиков, нужно было посадить «дикарей», представивших свои произведения на том самом Осеннем салоне 1905 года.

А при чем тут Баския?

Этот вопрос возникает почти у каждого посетителя выставки «Русские дикие». Монументальная работа Жан-Мишеля Баскии, созданная совместно с Энди Уорхолом в 1984 году и предоставленная Государственным Русским музеем, встречает зрителей в начале экспозиции не случайно: любить Матисса и Кончаловского сегодня достаточно легко, спустя более 100 лет их полотна не кажутся дерзкими и провокационными, в то время как жизнь и творчество Баскии вызывает споры и даже возмущение по сей день. Стоя рядом с холстом одного из самых известных в мире граффити-художников, можно представить, что чувствовали зрители, впервые увидевшие яркие краски Лентулова, Гончаровой, Машкова и остальных.

Дикий импрессионизм

Серьезная увлеченность молодых русских художников импрессионизмом обуславливалась восторгом от обретенной свободы в использовании цвета и возможности выражать себя на холсте, а не копировать натуру. Василий Кандинский, Ольга Розанова, Аристарх Лентулов и другие доводили приемы импрессионизма до крайности.

Так, выставка начинается с работ Ларионова и Бурлюка, которые можно отнести к импрессионистическим исканиям: художники органически соединили натуру с новыми методами передачи впечатлений от нее. При этом свои работы того периода Бурлюк называл «отчаянно реалистическими».

Импрессионистические поиски нашли свое отражение и в творчестве менее известных, но безусловно ярких авторов — Зои Матвеевой-Мостовой и Василия Каменского, чьи произведения впервые представлены в московской экспозиции.

Дикий символизм

Побег от реальности и разочарование в ней типичны как для европейских, так и для русских художников начала XX века. Уходя от утонченного символизма в сторону постимпрессионистского языка Поля Гогена и Винсента Ван Гога, художники круга Павла Кузнецова ввели в свою символистскую живопись интенсивные цвета. Увлечение незнакомыми культурами делало их творчество еще более необычным и менее академичным, близким к народному.

Яркие во всех смыслах примеры — работы Мартироса Сарьяна, в 1911 году совершившего путешествие в Египет, и Николая Русакова, вдохновившегося творчеством Гогена после посещения коллекций Щукина и Морозова в Москве и позднее побывавшего и в Индии, и в Японии.

Дикий примитивизм

В отличие от других направлений, примитивизм не прославлял уход от формы и натуры, но в качестве объектов и сюжетов для изображения художники выбирали народные мотивы, лубок. Активнее других к примитивизму обратились участники объединения «Бубновый валет». Его основателями стали Илья Машков и Петр Кончаловский, чьи «дикие» эксперименты с цветом и формой продолжают экспозицию.

Помимо «Бубнового валета», важнейшим объединением художников авангарда стал петербургский «Союз молодежи», участники которого в целом отрицали любые ограничения. Среди них были и известные эстеты, и те же «дикие» искатели. Не был чужд авторам и немецкий экспрессионизм, по форме и содержанию принципиально отличавшийся от французского фовизма. Немецкой живописью вдохновлены, например, работы авангардиста Алексея Явленского.

«Парижачьи»

Это слово — название романа Ильязда (Ильи Зданевича), вышедшего в Париже в 1920-х годах. Именно так кураторы экспозиции назвали и раздел выставки, в котором представлены работы художников, переехавших в то время из России во Францию, где проходила самая яркая художественная жизнь, пестрившая всевозможными идеями, исканиями и направлениями. В Париже творили Борис Григорьев и Николай Тархов, знакомые и с Матиссом, и с Модильяни, и с другими экспериментаторами времени.

Единственная работа Марка Шагала, представленная на выставке, — портрет брата художника, выполненный в примитивистской манере.

Matisse Remix

Завершить знакомство с «дикой» живописью можно в пространстве третьего этажа музея, которое в этот раз отдано под проект-импровизацию в стиле Анри Матисса. Этот зал — своего рода посвящение современных художников Кирилла Манчунского, Игоря Скалецкого и Варвары Выборовой первому фовисту, их попытка проследить, как сегодня авторы используют сюжеты и темы, цвета и композиции, приемы и мотивы Матисса. Шпалерная развеска и живопись на окнах создают особую творческую атмосферу воображаемой мастерской великого художника. Продолжают опыты Анри Матисса и цифровые художники в проекте «Дикие танцы» в холле музея.

Время бунтовать! Встречайте «Русских диких» в Музее русского импрессионизма — выставка работает до 28 сентября.

Фотографии: Музей русского импрессионизма