«Русская чайная — это не про чай, а про стиль жизни»: Почему в России все пьют чай

И как развивается чайная культура — рассказывает Андрей Колбасинов, создатель бренда и чайных «Нитка»

В России все пьют чай, но так было не всегда: это стало массовым явлением только в XIX веке, а до этого чай был доступен только самым зажиточным людям и ценился на вес золота. Со временем продукт стал более доступным и востребованным, а самовар, придуманный в XVIII веке на Урале, — одним из лучших вложений денег.

Что произошло с чайной культурой после революции и почему чай снова становится модным сейчас? «Большой Город» поговорил о феномене чая в России и современных трендах с создателем бренда и чайных «Нитка», исследователем и автором книг о русской чайной традиции Андреем Колбасиновым.

Андрей Колбасинов

— Я с детства занимался антиквариатом: покупал по выходным на блошином рынке какие-то вещи и перепродавал их в Москве (Андрей из Тулы. — Прим. ред.) коллекционерам, так и зарабатывал. Когда занимаешься антиквариатом, начинаешь так или иначе интересоваться историей. И, возможно, в тот момент любовь к России у меня и возникла.

Потом я долго занимался кофе, мы создавали кофейни в формате общественных пространств, с большой посадкой и красивым интерьером. Нашим главным конкурентом было сидение людей дома: мы хотели их вытащить на улицу. Это был одновременно момент активного старта спешелти-кофе. Но потом я вышел из кофейного бизнеса, и мой интерес к кофейной индустрии немного угас.

А поскольку я все это время интересовался историей, то понимал, что в России до революции было много чайных, а потом они просто исчезли. Плюс добавился такой фактор, как глобальный тренд на чай. Он начался чуть меньше десяти лет назад, потому что рынок кофе и вина уже более-менее развился, а чай оставался до сих пор в тени... Это связано во многом с низким уровнем знаний людей о чае, отсутствием потребительской культуры.

Какой чай пили в царской России и СССР

Одна из главных традиций русского чаепития — это хороший китайский чай. Потому что изначально чай в Россию привезли в 1638 году Михаилу Федоровичу Романову именно из Китая. Другого чая, кроме китайского и японского, в мире не было.

Сейчас мы, например, занимаемся и кавказским чаем просто как дань Российской империи, которая выращивала чай. Но основа — это все равно Китай.

Еще одной русской традицией является добавление в чай ягод. Потому что раньше пили сбитни и взвар, а когда в России появился чай, в него практически сразу начали что-то добавлять: варенье, ягоды, травы. И поэтому мы в том числе специализируемся на купажных чаях, делаем их из натуральных компонентов.

Сначала чай был малодоступным продуктом и встречался только в домах аристократии. С момента появления в ХVII веке до середины XIX века чай развивался, превращаясь из элитарного продукта в народный. Со временем сильно увеличились объемы поставок из Китая, начал появляться не только дорогой чай, но и более доступный и совсем простой.

Чай был только черный, то есть красный. Зеленого в том виде, в котором мы знаем его сегодня, точно не было, потому что он был неспособен доехать из Китая по суше: портился. Успешно переносить перевозку мог только полностью ферментированный чай.

Самой большой роскошью считался чай с сахаром, потому что сахар был редким и дорогим продуктом. Появление сахарных заводов в России тоже стало мощным драйвером развития чая.

Сколько стоил чай

Фунт хорошего чая мог стоить как корова в ранние времена его присутствия. Например, в Томске, когда его строили и создавали инфраструктуру для науки, профессорам давали полный пансион. То есть государство оплачивало всю еду, жилье, прислугу. Не было включено только два продукта: шампанское и чай. Все остальное государство оплачивало.

Что такое русская чайная

Чайные в формате отдельных заведений появились в России в 1870-е годы. До этого на ярмарках были разные сбитенщики, которые ходили и разливали горячие напитки — в основном это была вода с какими-нибудь ягодами и медом, тогда еще без чая.

Точных данных о появлении чайных не осталось. Возможно, они появились как часть этих трактиров и уже потом стали строить отдельно стоящие чайные. Но точно известно, что там была еда, потому что просто на чае не заработаешь. Чтобы делать экономику, начали продавать пирожки, кашу, а в некоторых даже алкоголь.

Чайные общества трезвости и заводские чайные

Чай очень активно продвигали с точки зрения борьбы за здоровый образ жизни в конце XIX века. И открывали чайные общества трезвости — это были такие чуть ли не полноценные рестораны, только без алкоголя.

Еще были заводские чайные. Владелец завода был заинтересован, чтобы рабочие лучше работали и меньше пили. Помимо чайных, на заводе строили больницы, школы и другие институции — предпринимателей часто обязывали это делать власти.

Среди чайных был огромный разброс от самых дешевых где-нибудь на Хитровке, где грязь стояла по щиколотку, до таких полноценных чайных обществ трезвости, например. Чай по качеству там тоже, конечно, отличался.

В богатых домах были чайные комнаты и чайные беседки в садах. Общедоступных элитных чайных как таковых не было, их функции выполняли полноценные рестораны.

Как было устроено чаепитие

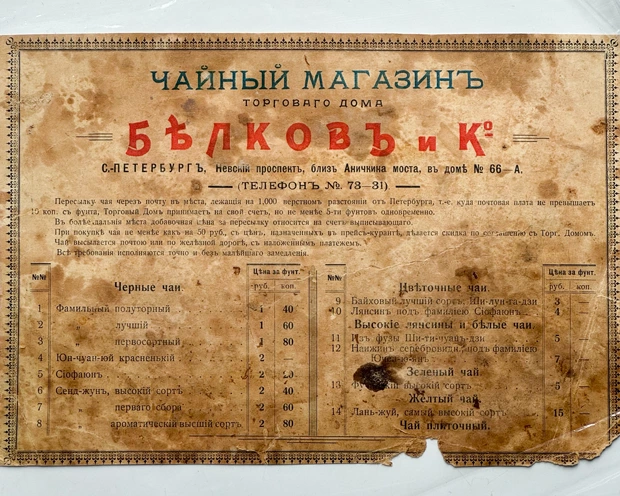

Чайные прейскуранты у разных торговых фирм были огромные, но дорогой чай пили в основном дома. В каждом прейскуранте была специальная графа для чайных трактиров — первый сорт, второй и так далее. Это были массовые чаи. В трактирах ставили большие угольные самовары, гостям давали чайную пару, чайник с заваркой и чайник с кипятком — и люди себе сами заваривали чай в стакане.

Чайных мастеров не было, в заведениях все делали сами трактирщики или продавцы чая. А если говорить про домашние чаепития, то в России считалось, что хозяйка должна сама заниматься чаепитием. В буфете стояла шкатулка с чаем, его дверцы были закрыты на ключ. Потому что чай был очень дорогим продуктом, особенно первое время.

Самовар как единственный способ вскипятить воду

Надо понимать, что в ХIX веке люди жили в основном в отдельных, а не в многоквартирных домах. Ни чайника, ни самовара в них часто не было, это могли себе позволить только зажиточные семьи. А самовар при этом был единственным способом получить горячую воду для чая.

Поэтому было определенное время для чаепитий. Например, в 16:00 вся Москва дымила самоварами: люди собирались в трактирах и чайных, чтобы попить чаю. Это те воспоминания, которые удалось сохранить о московских чаепитиях.

В богатых семьях было обычно три самовара. Один использовался для кипячения воды под разные нужды, второй — для чая, а третий был торжественный и самый дорогой — отражение богатства семьи. Его использовали по праздникам. А, например, в Татарстане вообще самовар считался лучшим вложением денег. Самые дорогие были из чистого серебра.

Пикники с самоварами

На Воробьевых горах существовала огромная пикниковая поляна. И там была аренда самоваров! Люди, которые приходили на пикники, могли воспользоваться услугой и пить чай с самоваром. Садились с корзинками, с вином. Там классная локация для этого была.

Что случилось с чайной традицией и чайными после революции

О чайных осталось очень мало информации. Здесь имеет место и халатность, и преднамеренное сокрытие информации. Чайная — это все-таки место сбора людей. Любая кулуарная коммуникация в советское время пресекалась, поэтому феномен чайных довольно старательно искореняли.

Кроме того, у чайной должен быть хозяин, а его после революции быть не могло, потому что частное предпринимательство запретили. У нас вообще много чего пропало таким образом. В советское время было нечто похожее на чайные, но это были очень массовые и масштабные места, а не локальные чайные в каждом районе, как в начале века.

С 1920 по 1923 год чая вовсе не было, потому что все, что забрали у купцов, закончилось. Со временем советское правительство начало налаживать поставки сначала китайского чая, а затем и индийского. С Индией мы дружили в отличие от Китая: с ним случился конфликт в 1969 году.

В 1938–1939 годах начала развиваться и советская чайная промышленность, а к 60-м было уже достаточно много советского чая, к 80-м он обеспечивал 95 % рынка. Было 130 фабрик в Грузии и 30–40 фабрик в Краснодарском крае. Но индийский и шри-ланкийский чай все же считался более элитным и качественным.

Русские чайные сегодня

Чайные — это просто места, где люди собираются, встречаются и разговаривают каждый день. Я думаю, что они везде должны быть, и популяризирую их как могу. Но мы столкнулись с тем, что нет ничего для работы русских чайных: ни современных самоваров, ни чайной посуды. Все, что мы используем в своих чайных, — это винтаж. Подстаканникам, например, 50 лет — мы их покупаем на блошиных рынках и аукционах. Из массового производства не можем найти ничего достойного.

Мы хотим делать свою посуду, но, например, проект по производству подстаканников стоит приблизительно как чайная целиком. Это требует огромных инвестиций, а мы делаем все сами, без поддержки государства.

В царские времена бесплатно давали площади в аренду для чайной, потому что это формировало в том числе культуру. Но надо понимать, что у нас было намного более любознательное население в те времена: многие с детства учились в классических гимназиях, знали латинский, греческий, могли мыслить глобально. Люди тянулись к знаниям, к более осознанной и качественной жизни.

Сейчас в развитии культуры потребления чая здорово помогают рестораны, которые начинают обращать внимание на выбор чая в меню и улучшать его качество — все то же, что не так давно происходило с кофе. У Lucky Group, например, есть отдельный чайный сомелье, они в своих ресторанах делают мероприятия, посвященные чаю.

Я верю, что проект «Нитка» влияет на работу с национальной идентичностью, на бренд России изнутри и снаружи, на стиль жизни людей. Потому что человек, который пьет чай, — более здоровый и уважающий традиции своей страны.

Моя мечта — это круглосуточная большая чайная с большим залом и множеством чайных комнат, полноценной кухней, баром и декоративной чайной фабрикой. Такой русский чайный клуб, который интересен в равной степени и местным, и туристам.

Важно, что «Нитка» — для всех, а не для поклонников чайной субкультуры. Русская чайная — это не про чай, а про стиль жизни. Мы не продаем чай, мы продаем идею сходить в гости в чайную и провести время. Я думаю, что люди, которые приходят к нам, более оптимистичны по поводу своей жизни. И это наш вклад. Оптимизм — это главный ресурс экономики.

Хотите попробовать чай, который пили при царе? Сохраните статью и найдите ближайшую «Нитку»

Фотографии: обложка, 1, 2, 5, 6, 9 — «Нитка», 3, 4, 7, 8 — личный архив Андрея Колбасинова