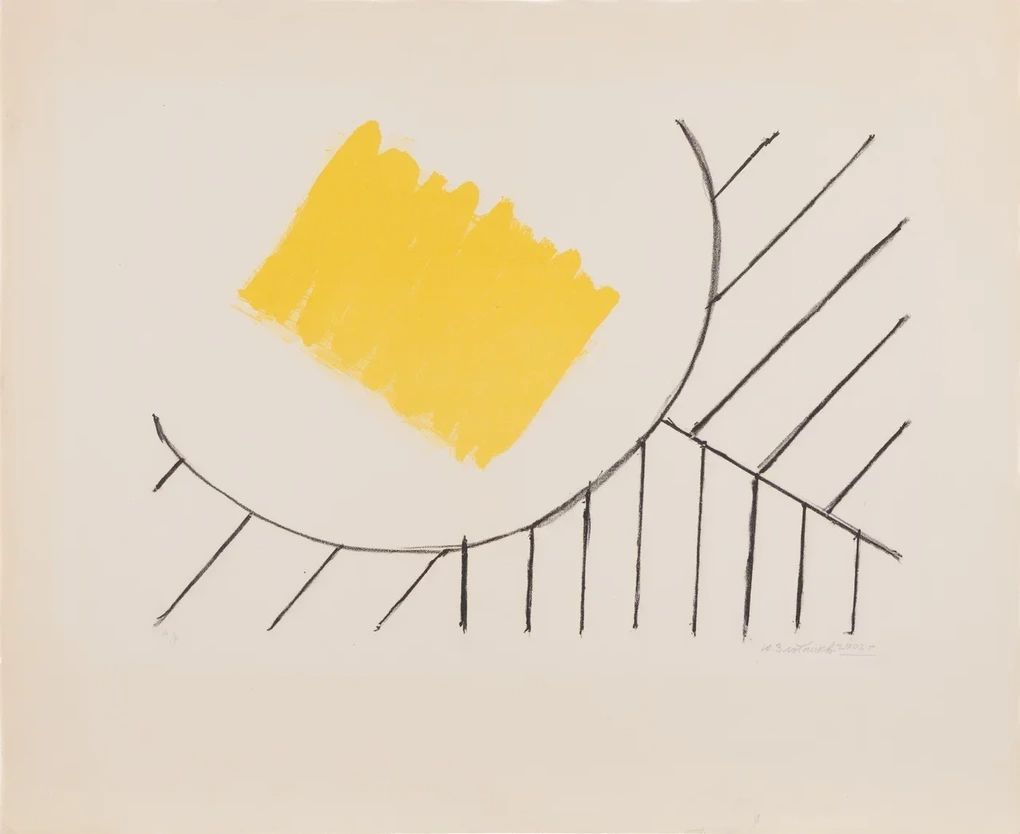

Что слушал и кем вдохновлялся Юрий Злотников — один из первых абстракционистов оттепели

Слушаем и отправляемся на выставку «Вперед, к Злотникову» в галерее «Граунд Солянка»

«Музыка была для меня очень важна. Через музыку шло развитие, переходило и в пластику», — писал в своей книге «Сигнальная система» российский художник Юрий Злотников, один из первых абстракционистов оттепели. Он известен своим собственным изобразительным языком, в котором сочетал художественный подход и научные методы. Его работы оказали огромное влияние на развитие российского современного искусства. А на них очень сильно повлияла музыка.

Внук Злотникова, Александр, собрал для «Большого Города» плейлист — сборник любимых композиторов художника. Юрий концентрировался на личностях: его занимали Прокофьев, Шостакович, Шёнберг, Кейдж; еще он любил джаз. До 22 апреля в галерее «Граунд Солянка» проходит выставка «Вперед, к Злотникову» — новый взгляд на наследие художника через взаимодействие с произведениями других отечественных и зарубежных авторов. Трек-лист поможет стать ближе к классику отечественного современного искусства и его работам, а также погрузиться в мир, в котором жил и творил художник.

— Как-то в 2015 или 2016 году я пришел к дедушке отбирать работы для выставки в Мюнхене. Там ждали «Сигнальную систему», но ему хотелось показать работы с нового ракурса, с новым смыслом. На очередном отборе он стал сопоставлять свои эстампы Прокофьева, Шостаковича, Горького и, по-моему, Толстого с «Сигнальной системой». Я ставил листы с великими личностями, а он находил реакции в своих «сигнальных» работах.

И чтобы сделать ему приятно, я поставил Шостаковича. Он очень растрогался и сказал: «Это музыка моего времени». Дедушка часто сопоставлял тяжелую судьбу Шостаковича с Прокофьевым. Хоть оба композитора и росли в «музыкальных семьях», Шостаковичу приходилось пробиваться с нуля. Семья бедствовала, а Прокофьев, наоборот, жил в достатке, и это отразилось в произведениях двух великих композиторов. Дедушка подмечал, что боль и трагедия в композициях Шостаковича не наигранная, а пережитая, настоящая. У Прокофьева же сама музыка строится в противоположном ключе. И это все отражение их судеб и детства. Ему нравилась современная классика, и, как и Шостакович, Прокофьев был его любимым композитором. Причем с его сыном Олегом дедушка дружил.

Перед войной в 1939 году Злотников поступил в Стасовскую музыкальную школу. Но тогда он увлекся рисованием. По окончании войны начал активно ходить в консерваторию. «Там я слушал старых пианистов — Нейгауза, Файнберга, Гольденвейзера, в Скрябинском музее — Софроницкого», — вспоминал он сам.

«Потом я страдал, что увлекся рисованием, потому что музыка — это, так сказать, искусство, которое для меня очень важно. Мне сказали, что есть художественная школа при Комитете по делам искусств. Чтобы туда записаться, надо идти в Политехнический музей... Я, когда увидел эту громадную лестницу в Политехническом, так испугался! Пошел за своим двоюродным братом (Леонидом Беленьким). Пришли. Я показываю свои работы преподавателю, а он говорит: „Милый, надо рисовать с натуры, а не с рисунка. Ступай в зоопарк, порисуй, тогда и приходи“. — Таким образом я попал в зоопарк... Зашел в зоопарк: звери двигаются, я не знаю, как их рисовать... Нарисовал сову: она единственная неподвижно сидела».

В 1954–1956 годах Злотников работал в Большом театре в качестве стажера-декоратора вместе с Тышлером, Рындиным и Рабиновичем. Из интервью: «Большой театр — это был правительственный театр. И на этом фоне удивительно смотрелись актеры „Порги и Бесс“, темнокожие, приехавшие из Америки. И так как у меня был пропуск на нравящиеся мне спектакли, то я раза четыре смотрел „Ромео и Джульетта“ Прокофьева. Это был изумительный балет — там Ермолаев, Уланова, Радунский (такой замечательный был балерун). И один раз я пришел на этот спектакль, когда были актеры „Порги и Бесс“. В артистической полно было темнокожих, и вы бы видели, как они реагировали на все эти танцы, дуэль Меркуцио и Тибальта! Они все ходили ходуном. И, что поразило, у всех бутылки пепси или еще чего-то, они отрывали крышку (подносит воображаемую банку ко рту), плевали и пили, и вообще вели себя совершенно свободно. Для нас, советских людей... Но они ходуном ходили, когда была музыка вот этой дуэли у Прокофьева (пропевает довольно большой кусок: там, там, там, там, там, та-ра-рам...)!»

У Шостаковича он выделял седьмую симфонию «Ленинградскую», а восьмой симфонии даже посвятил работу.

Конечно, джаз на него сильно влиял. Ритм, драйв, пластинки, напоминающие по звучанию Гершвина. Дедушка никогда со мной не говорил о конкретной композиции, но для него это был именно драйв того времени. Время расцвета молодежи, открытие «занавеса». Он очень любил джаз. Причем с Андреем, моим братом, они неоднократно ходили в Светлановский зал Дома музыки на джаз (скорее всего, «Триумф джаза»), где выступали разные джазовые бэнды. Через дедушку Андрей познакомился с творчеством Игоря Бутмана и сам полюбил джаз. Меня по каким-то обстоятельствам на выступления не брали. Но мы ходили на классическую и неоклассическую музыку в том же Доме музыки и консерватории. Что интересно, когда мы приходили в консерваторию, его там знали. Было ощущение, что мы приходим в гости: как-то иначе передавали билеты. В общем, он там был «своим в доску». Позже то же самое было и в Доме музыки, видимо, его приглашали. К концу жизни при мне он снова больше слушал классическую музыку, стал больше ходить в Дом музыки, где слушал разные оперы и классические произведения.

Важно упомянуть, что он неоднократно вспоминал о Кейдже, но больше его интересовал сам метод, который ему импонировал, и чувство ритма, так как для искусства Злотникова это крайне важная составляющая. С того же ракурса, как и Кейджа, его интересовала Новая венская школа (Шёнберг, Веберн), где строились новые системы связей. Причем, рассматривая графические партитуры 40–50-х годов, мы заметим, что в работах Юрия присутствует тот же метод наложения элементов, цвета, знаков, которые исходят больше из аналитики науки. Но все же, как и в литературе, он уделял больше внимания отечественным композиторам.

Фотографии: обложка, 3 — коллекция наследников Юрия Злотникова, 1, 2 — Третьяковская галерея, 4 — «Граунд Солянка»